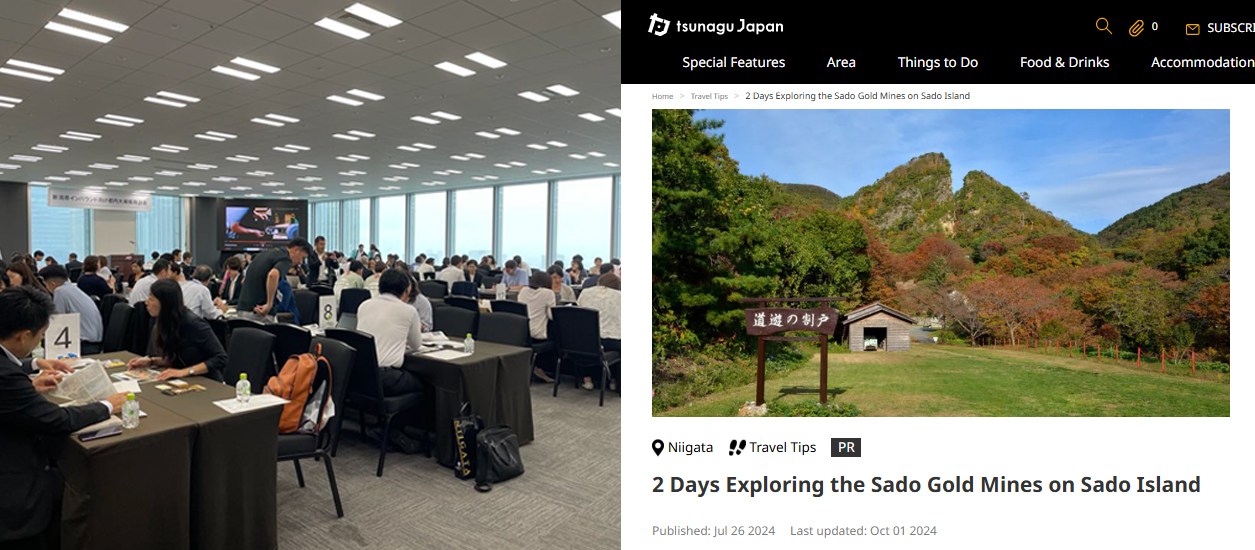

D2C Xのインバウンドマーケティング実績紹介

インバウンドマーケティングは、日本国内向けのマーケティングとは異なり、「何から手をつければ良いか分からない」「何が“ウケる”のかわからない」「どのような手法があるか分からない」など企画立案から施策の実行に至るまでに数多くの課題が存在します。

D2C Xはアメリカをはじめ、台湾、中国、タイ、ベトナムと様々な国籍のスタッフが働いています。市場調査の分析を踏まえた具体的なインバウンドプロモーションの企画から、自社メディアで培った知見を活かした訪日観光客向けのSNS運用まで、幅広い分野で外国人目線での適切なインバウンドマーケティングのご提案を行います。インバウンドマーケティングに必要な全領域をワンストップで提供できるのがD2C Xの強みです。各サービスやソリューションなどについて、お気軽にお問い合わせください、

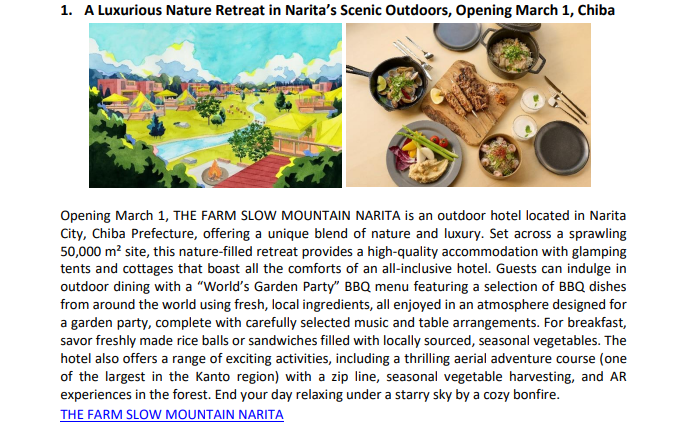

このページでは、D2C Xが企画、運営を行ったインバウンド事業の最新事例をご紹介します。